永禄3年(1560)、武田信玄は、越後の上杉謙信との戦いの前線基地として山本勘助に命じ

千曲川河畔にあった清野氏の館を改築して海津城を築かせたと言われています。

海津城は高坂弾正が城代となり、信玄vs謙信の戦いでは重要な役目を果たしました。

武田氏滅亡後は、織田氏の家臣森長可(森蘭丸の兄)が城代となり、

また本能寺の変後森長可が撤退した後は、上杉景勝の支配にもなりました。

海津城を見学して、駐車場に戻ったとき、

「天地人の旗があったけれど、どうしてかしら?」と話している声が聞こえてきました。

私は、その旗は見なかったのですが、

大河ドラマの中では、樋口兼続が海津城の高坂弾正を訪問したこと、

森長可が、海津城を拠点として越後上杉景勝を攻めたこと、

海津城が一時上杉景勝の支配下になったことがあったこと、などによるのでしょう。

関ヶ原の合戦以降の元和8年(1622)真田幸隆の孫真田信之が上田より

松代藩初代として移封され、城の名も『松代城』と変わり、そのまま明治を迎えました。

石垣を積みなおし、城の一部を復元し、今は立派な江戸時代の城になっていますが、

頑強な土塁、一部に残る近世初頭の作だと言われる石垣は、

海津城時代の名残だと思いたいです。 (09/ 4/26 訪問)

|

松代城を再訪問しました。

案内板もたくさんあって、かつて三ヶ月堀が二ヶ所にあったことなど学ぶことが多かったです。

松代城という名称ですが、江戸時代も海津城と呼ばれていたのではないかと思いました。

真田氏は武田氏の家臣だったので、松代城こそ、江戸時代まで残った武田の城だと言えるでしょう。

(19/ 2/ 5 訪問) |

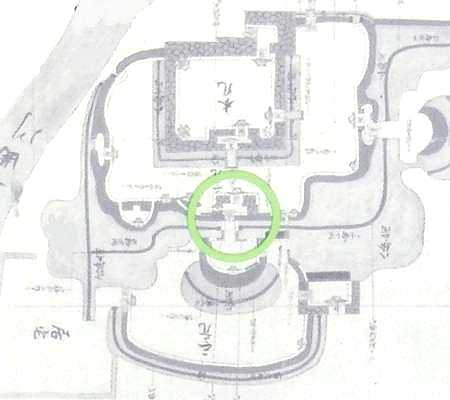

| 二の丸南門 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

太鼓門正面

|

|

|

|

|

| 太鼓門背面 |

|

戌亥隅櫓台

|

|

|

|

|

戌亥隅櫓の石垣(松代城内でも古い近世初頭のものと言われています)。

この石垣は、『積み石』『詰め石』『角石』から出来ています。

近世初頭と言うと、信玄の海津城時代のものと言えなくもありません。 |

|

海津城から見る妻女山。(直線距離2.5kmほどにあります。)

第4次川中島合戦で上杉軍が留まっているのを、武田軍は眺めていたのでしょう。

また、上杉軍も武田軍の動きを眺めていたのでしょう。 |

|

|

|

|

本丸

|

|

海津城址の碑と北不明門 |

|

|

|

|

| |

|

北不明門・正面

|

|

|

|

|

北不明門の石垣

|

|

北不明門・外側 |

|

|

|

|

| |

|

|

北不明門を出たところにある、広い郭。

江戸時代の城で、土塁はあまり見かけません。

となると、これは海津城時代のものを活用したのだと思いたい! |

|

|

|

|

石場門の土塁を保護するために石垣が積まれたいるようです。

|

|

|

|

|

| 二の丸石場門から回って太鼓門に戻り、見学を終えました。 |

| 土塁に通路を開けた埋門 敵に攻撃されたら閉じます。 |

|